Jn 12, 1-11

Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena: Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa.

María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.

Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, preguntó: “¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres?” (Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía la bolsa llevaba lo que iban echando).

Entonces Jesús dijo: “Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis”.

Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús.

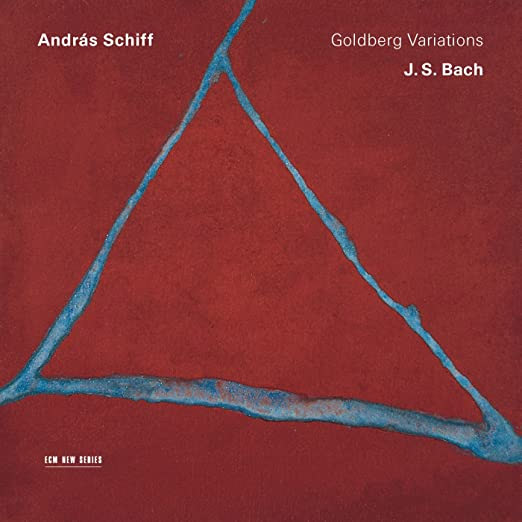

Variation 25

de Johan Sebastian Bach

interpretado por Andreas Almqvist

«Goldberg Variations» © Usado bajo licencia no comercial Creative Commons

Ansias de vivir

¡No sé qué hacer, Señor,

con estas ansias de vida,

que me van devorando

cada día!

Si pretendo frenarlas,

ya no vivo.

Si las dejo correr,

¿dónde me llevan?

Tú eres la vida.

Yo solo un hilo de tu fuente.

Manar, correr, verterme…

Sin mirar dónde,

cómo y a quiénes,

derramarme.

Y a los pies de mi hermano,

de cualquiera,

estrellar mi alabastro

y dejar que la casa se empape toda

del perfume barato, que te traigo.

¿Eso es vivir?

Pues eso ansío.

El morir a mi muerte,

el no acabarme

con algo tuyo,

por dar, entre mis dedos.

Y, cuando haya partido,

continuaré, manando de tu fuente,

lo aprendido:

muero, siempre que vivo;

vivo, siempre que muero.

(Ignacio Iglesias, sj)