Gen 12, 1-7

El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo».

Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Y llevó consigo a Saray, su mujer; a Lot, su sobrino; todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Jarán.

Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abrán atravesó el país hasta la región de Siquén y llegó a la encina de Moré, donde en aquel tiempo habitaban los cananeos. El Señor se le apareció y le dijo: «A tu descendencia le daré esta tierra». Él construyó allí un altar en honor del Señor, que se le había aparecido.

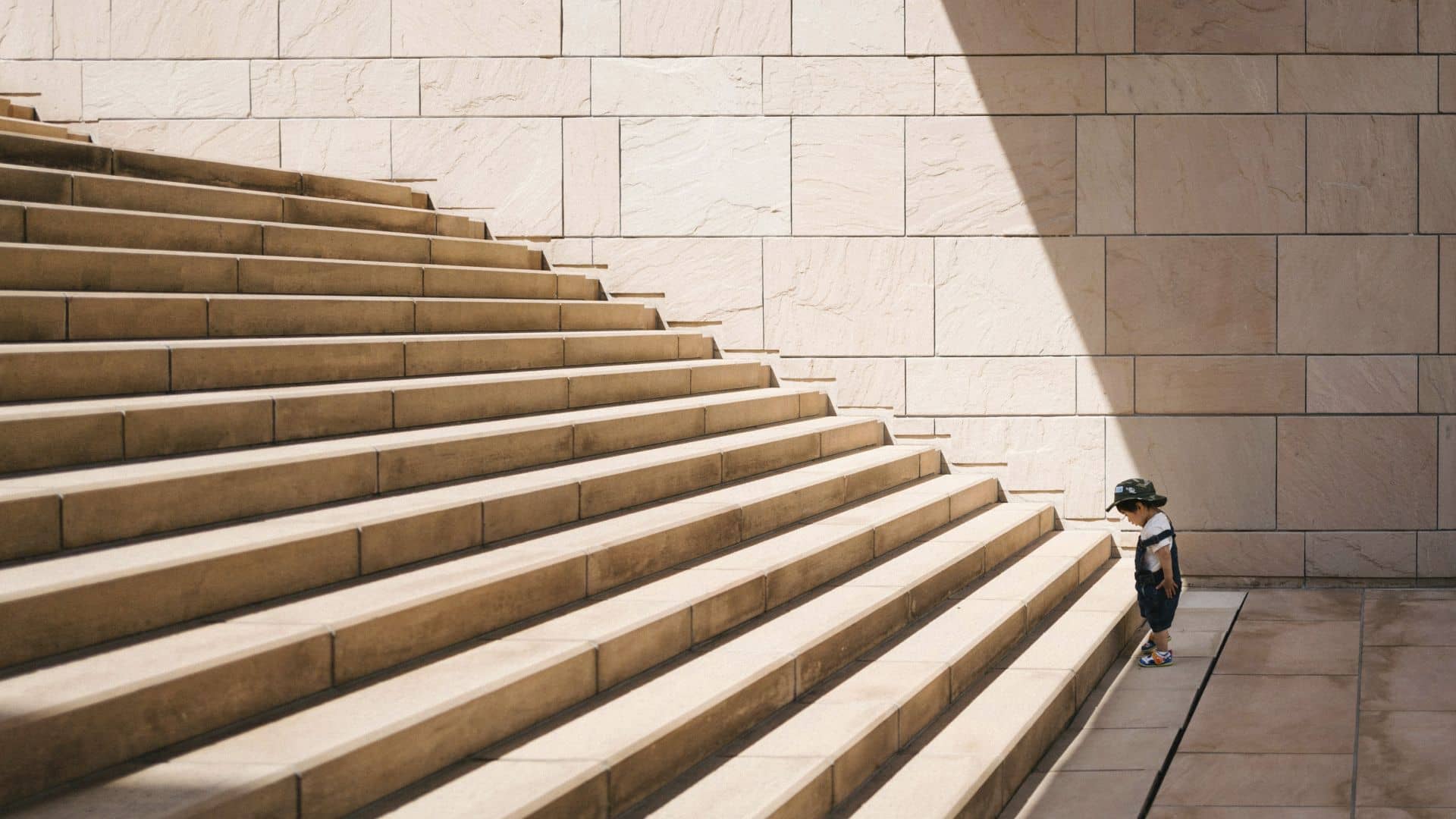

Partir, en camino

Partir es, ante todo,

salir de uno mismo.

Romper la coraza del egoísmo

que intenta aprisionarnos

en nuestro propio yo.

Partir es dejar de dar vueltas

alrededor de uno mismo.

Como si ese fuera

el centro del mundo y de la vida.

Partir es no dejarse encerrar

en el círculo de los problemas

del pequeño mundo al que pertenecemos.

Cualquiera que sea su importancia,

la humanidad es más grande.

Y es a ella a quien debemos servir.

Partir no es devorar kilómetros,

atravesar los mares

o alcanzar velocidades supersónicas.

Es ante todo

abrirse a los otros,

descubrirnos, ir a su encuentro.

Abrirse a otras ideas,

incluso a las que se oponen a las nuestras.

Es tener el aire de un buen caminante.

(Helder Câmara)