Relato de la Pasión de Jesús

El último día de Jesús fue muy duro.

Después de cenar con sus amigos, ya sabía que las autoridades le perseguían y querían acabar con él; así que se fueron a un sitio tranquilo. Jesús se puso a rezar, pidiéndole a Dios fuerzas. Sus amigos se quedaron dormidos. Entonces llegaron los soldados judíos y tras un alboroto se lo llevaron detenido.

A partir de ahí, a Jesús lo juzgaron tres jueces.

Primero, el juez judío, que era Caifás. Caifás no entendía que Jesús hablara de Dios como amor y perdón. Porque para Caifás solo importaba la ley. Así que declaró a Jesús culpable de hablar mal de Dios.

También llevaron a Jesús ante el rey Herodes, que era rey de los judíos. Pero este no se enteraba de nada. Quiso convencer a Jesús para que empezase a hacer milagros como si fuera magia o como si fuera un show de la tele hoy. Jesús no quiso, porque no quería que la gente creyese en él solo por las cosas admirables, sino por sus palabras. Así que Herodes tampoco lo liberó.

El último juez fue Pilato, el gobernador romano. Este era más listo, y sabía que Jesús era inocente, pero, como no quería enemistarse con los demás judíos, le pidió a Jesús que mintiese. A ver, Jesús, tú di que Caifás tiene razón, y yo te suelto, le decía. Pero Jesús se negó, porque para él la verdad de Dios era muy importante. Entonces Pilato le condenó a muerte, porque no quería líos.

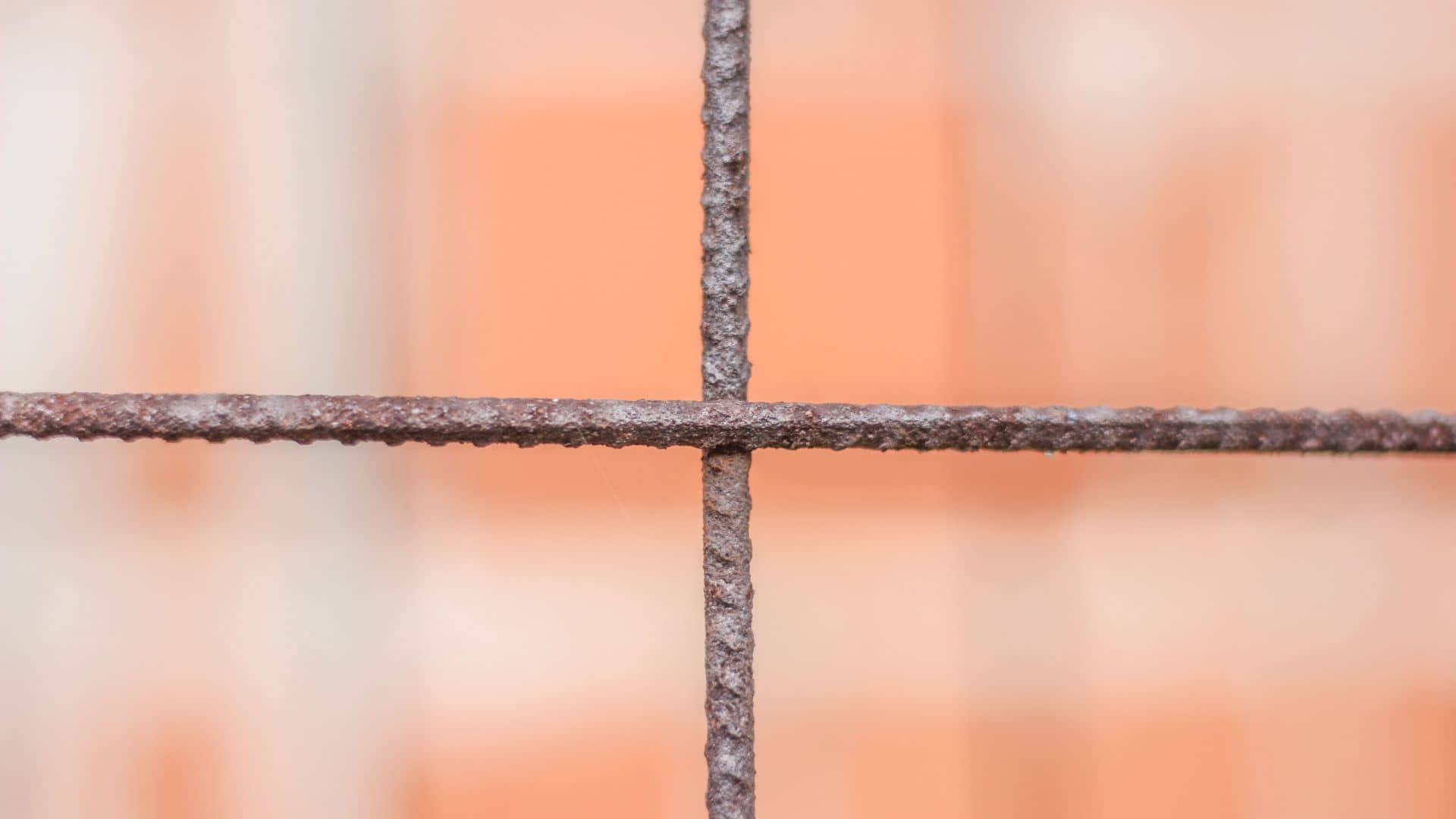

Le cargaron con una cruz y le mandaron con otros dos ladrones, por las calles de Jerusalén, hacia un monte que estaba en las afueras. Jesús estaba muy herido, porque durante todos esos juicios le habían pegado muchísimo. Había gente que, al verle tan golpeado, lloraba. Otros se burlaban de él. Y sus amigos estaban lejos, habían huido todos. Menos mal que un hombre que iba por el camino, que se llamaba Simón de Cirene, le ayudó a cargar con la cruz, porque él ya se quedaba sin fuerzas.

Cuando llegó al monte que se llamaba Gólgota le desnudaron y le clavaron a la cruz. Los soldados se burlaban de él, pero Jesús aún tuvo tiempo para pedir a Dios que perdonase a los que le hacían daño, y para decir palabras cariñosas a su madre y a su amigo Juan, que estaban al pie de la cruz, y a uno de los ladrones que estaba crucificado a su lado. Pero al final, no pudo más. Y murió.

¿Cuál había sido su delito? Ninguno. Por qué le habían acusado? Porque enseñaba que Dios era amor, y era justicia, y era misericordia. Y eso mucha gente no consigue entenderlo. Tampoco hoy.

Camino de la cruz

de Juan Cristóbal Beytia, SJ

interpretado por Cristóbal Fones, SJ

«En Él solo la esperanza.» © Autorización de Cristóbal Fones

Camino de la cruz (canción)

Silencioso pasas, cargando tu cruz

tu cruz que no es tuya, sino mía.

Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra

que hoy te condena por amar a cualquiera.

Pasas entre la gente sin reprocharles nada

y miras silencioso que el camino se alarga.

Con los hombros hinchados por llevar el madero,

un madero cargado de pecados del pueblo.

Aquel sacrificio en que culmina tu vida

de treinta y tres cortos años largamente sufrida.

Treinta y tres años de vida, hondo predicador

de tan noble evangelio y tan noble misión.

Para estos palos naciste,

para salvar hombres como yo:

débiles peregrinos que no entonan canción.

Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación

y hoy loco de amor mueres de forma atroz.

Tú no tenías cruz, buscaste las mías

y, por mucho que caigas, sin embargo caminas.

Seguiré tus pasos amigo Jesús

al final y locura, locura de cruz.

Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz,

tu cruz que no es tuya, sino mía.