Lc 1, 46-56

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa.

Maybe it will rain

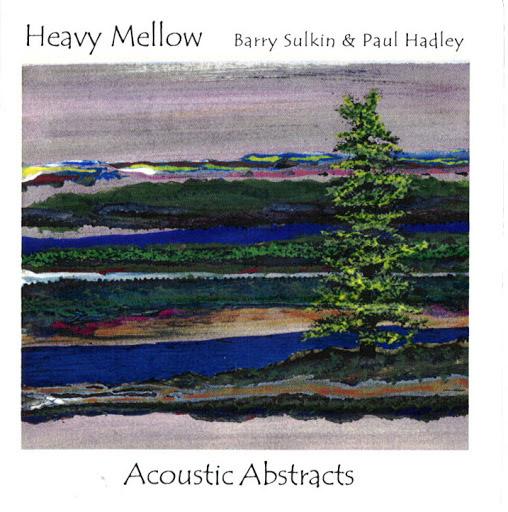

interpretado por Heavy Mellow

«Acoustic Abstracts» © Usado bajo licencia no comercial Creative Commons

Siempre estuviste ahí, Señor

¡Cuánto tiempo, Abba!

Siempre estuviste ahí, Señor.

Cuando mis padres aún eran niños, tú ya me pensaste.

En el seno de mi madre, ya estabas conmigo.

Cuando di mis dos primeros pasos, ya me sostenías.

Cuando aprendí a leerte en las cosas que has creado, ya me escuchabas.

Cuando hace años susurraste tu Nombre en mis oídos, ya me amabas.

Desde siempre, cuando amanece, ya me estás esperando.

En todos los atardeceres te supe al lado, celebrando juntos el día que termina.

En mis noches tu Luz y tu Presencia me hacen compañía.

En cada segundo de todos mis pequeños tiempos estás tú.

Y sé que, al final del camino, cuando el cansancio me agote, también estarás ahí,

como siempre, sosteniéndome.

Y entonces sentiré que, eternamente, estoy en casa.

En tu casa, Dios mío, finalmente en nuestra casa.

(Jaime Foces Gil)