Jn 20, 1-9

El primer día de la semana María Magdalena fue de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio la piedra quitada. Echó a correr y llegó a donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndole, entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos.

En comunidad resucitaremos

interpretado por Brotes de Olivo

«Jerusalén» © Difusión libre cortesía de Brotes de Olivo

Sleeping on Clouds

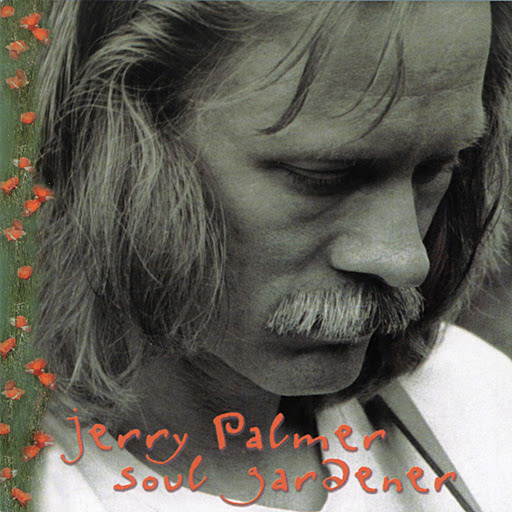

interpretado por Jerry Palmer

«Soul Gardener» © Usado bajo licencia no comercial Creative Commons

Las mujeres de la Resurrección

Todavía la mañana

no había dicho una palabra,

y un silencio claro

arropaba toda vida.

Ningún deslumbre

entornaba los ojos,

ninguna estridencia

irritaba la escucha,

ninguna brisa

enturbiaba los perfiles.

Se asomaba el día

con rubor virginal

cuando las mujeres de Galilea

llegaron al sepulcro.

Buscaban ungir el cuerpo

con el más tierno perfume

de su esperanza macerada.

¿Era solo la certeza

del amigo muerto

lo que las llevaba

hasta la tumba?

Habían perdido el tesoro

y eran tan débiles y pobres

que ya solo podían avanzar

desde más allá de sí mismas.

¡El amor hunde sus raíces

en el misterio siempre vivo!

La piedra uncida a la muerte

por los sellos imperiales

había sido robada.

En lo oscuro de la tumba

se encendió una pregunta,

se iluminó una certeza,

se insinuó una presencia.

La noticia empezó

a buscar sus palabras

mientras corrían las mujeres

sin lastre de tristeza

en la piel de sus sandalias.

Jesús ya no está

en el sepulcro de piedra.

Hay que buscarlo

en la noche rota,

en la sorpresa del alba,

en el pueblo atravesado,

en las manos horadadas,

en la paz y la alegría,

en los nombres que amamos,

en los ojos que nos aman.

¡Hay que esperarlo

con toda la búsqueda del alma!

(Benjamín González Buelta, sj)